La gauche dites-vous !?Admettons ! Et parlons-en!

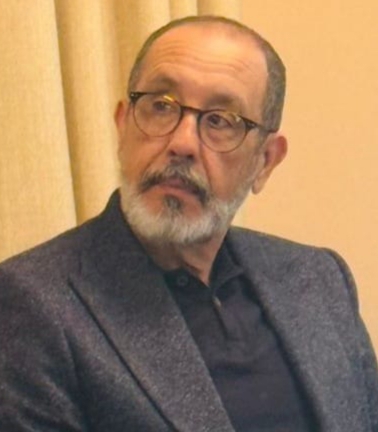

Pr. Rachid Daouani, Communication Politique et Diplomatique

—————————————————————————-

La gestion des affaires publiques par la gauche marocaine est un sujet d’une grande complexité qui mérite une attention particulière, car il soulève des enjeux cruciaux pour l’avenir politique, social et territorial du pays. La gauche, souvent perçue comme une alternative aux partis dominants, se trouve confrontée à des défis profonds, tant sur le plan des idéaux que sur celui de l’application concrète de ses politiques. Cet essai se propose d’explorer ces difficultés, en questionnant les fondements idéologiques qui sous-tendent l’action de la gauche marocaine, ainsi que son rapport aux réalités marocaines.

Pour appréhender la situation actuelle de la gauche marocaine, il est fondamental de retracer son parcours historique. La gauche marocaine a émergé dans les années 1960, à une époque où les luttes pour l’indépendance et la justice sociale étaient au cœur des préoccupations. Des partis de la Gauche ont cherché à défendre les droits des ouvriers et à promouvoir des idées progressistes. Toutefois, leur ancrage dans des idéologies souvent inspirées par le panarabisme a créé une déconnexion avec les spécificités marocaines. Le panarabisme, qui prône l’unité culturelle et politique des pays arabes, néglige les diversités ethniques et culturelles du Maroc. Selon le sociologue Abderrahmane El Ouassini, « le panarabisme ne prend pas en compte la pluralité des identités qui composent le Maroc, notamment l’identité amazighe, qui est tout aussi légitime » (El Ouassini, 2015). Cette incapacité à intégrer la diversité nationale a créé un fossé entre la gauche et une partie significative de la population, rendant difficile son enracinement dans le tissu social marocain.

Sur le plan politique, la gauche marocaine est souvent perçue comme une force marginale. Les partis de gauche, malgré leur riche histoire de lutte pour la démocratie et les droits sociaux, n’ont pas réussi à s’imposer comme une alternative crédible aux partis dominants. La fragmentation de la gauche, avec plusieurs partis se réclamant de l’héritage socialiste, a contribué à affaiblir leur influence. Comme le souligne le politologue Mohamed Tozy, « la gauche doit redéfinir son projet politique en inscrivant ses luttes dans le contexte marocain, en tenant compte des aspirations des populations locales » (Tozy, 2016). Cette redéfinition implique un abandon des discours idéologiques déconnectés et une recherche de solutions concrètes aux problèmes quotidiens des citoyens.

L’incapacité de la gauche à articuler un projet politique pertinent est particulièrement évidente dans le domaine social. Les défis sociaux au Maroc sont nombreux et complexes, allant de la pauvreté à l’accès à l’éducation, en passant par la santé. Les mouvements sociaux qui ont émergé ces dernières années témoignent d’un besoin urgent de changement. Les jeunes, en particulier, expriment un désir de justice sociale et d’égalité des chances. Cependant, la gauche a souvent semblé distante ou peu réactive face à ces mouvements. Le chercheur Hicham Ben Abdallah note que « le succès d’un mouvement social réside dans sa capacité à dialoguer et à s’allier avec des partis politiques qui partagent ses valeurs » (Ben Abdallah, 2018). La gauche doit donc trouver un moyen de se rapprocher des luttes populaires et de devenir un véritable vecteur de changement.

La question de la gestion territoriale est également cruciale. Le Maroc est un pays marqué par une diversité géographique et culturelle qui nécessite des approches de gestion adaptées. Les politiques centralisées ont souvent conduit à des décisions qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des différentes régions. Comme l’affirme l’anthropologue Fatima Mernissi, « une véritable décentralisation est nécessaire pour que chaque région puisse exprimer ses besoins et ses aspirations » (Mernissi, 2006). La gauche, en tant qu’acteur politique, doit s’engager à promouvoir une gestion décentralisée qui respecte les identités régionales et favorise la participation des citoyens dans les processus décisionnels. Les régions doivent être autonomes dans la prise de décisions qui affectent leur développement, afin de garantir un équilibre entre les spécificités locales et les politiques nationales.

De plus, la question de l’identité et de la culture ne peut être ignorée. Le Maroc est un pays riche en diversité ethnique, avec une population amazighe qui revendique son identité et ses droits. Cependant, la gauche marocaine, en se concentrant sur des discours idéologiques inspirés du panarabisme, a souvent négligé cette dimension essentielle. Les revendications identitaires des Amazighs, qui constituent une partie essentielle de la population marocaine, n’ont pas toujours été suffisamment prises en compte par la gauche. Cette absence d’inclusion a contribué à renforcer un sentiment de déconnexion entre la gauche et une partie significative de la population, rendant difficile son enracinement dans le tissu social marocain. Le discours de la gauche doit évoluer pour intégrer les revendications identitaires et culturelles, comme le souligne l’ethnologue Rachid Boumali, « la reconnaissance de l’identité amazighe est primordiale pour construire un projet politique inclusif au Maroc » (Boumali, 2019).

La gestion économique est un autre domaine où la gauche doit redoubler d’efforts. Le Maroc fait face à des défis économiques majeurs, exacerbés par des inégalités croissantes et des problèmes de gouvernance. Le taux de chômage, particulièrement élevé chez les jeunes, constitue un défi majeur. La gauche doit proposer des solutions concrètes pour lutter contre le chômage, en mettant l’accent sur l’entrepreneuriat et le développement de secteurs négligés. Le développement d’une économie locale, durable et inclusive doit devenir une priorité pour la gauche. Comme l’indique l’économiste NajibAkesbi, « le développement économique doit être inclusif, en tenant compte des besoins des populations marginalisées et en favorisant l’accès aux ressources » (Akesbi, 2017). Une approche économique centrée sur l’humain, qui privilégie le bien-être des citoyens plutôt que la seule croissance économique, doit devenir une priorité pour la gauche.

La question de l’éducation est également essentielle. L’accès à une éducation de qualité est un droit fondamental et un levier crucial pour le développement économique et social. Cependant, le système éducatif marocain fait face à de nombreux défis, allant de l’inefficacité des programmes à l’inégalité d’accès. La gauche doit s’engager à réformer le système éducatif, en mettant l’accent sur l’égalité des chances et l’inclusion. Cela nécessite une coopération étroite avec les acteurs de la société civile et les syndicats d’enseignants, afin de construire un projet éducatif qui réponde aux besoins des élèves et des familles marocaines.

Sur le plan environnemental, la gauche doit également jouer un rôle proactif. Le Maroc est confronté à des défis environnementaux majeurs, notamment la gestion des ressources en eau et la protection de la biodiversité. La gauche doit s’engager à promouvoir des politiques environnementales durables qui tiennent compte des besoins des générations futures. Cela implique la mise en œuvre de projets de développement durable qui intègrent les préoccupations environnementales dans tous les secteurs de l’économie. Le développement durable ne doit pas être considéré comme un choix, mais comme une nécessité pour garantir un avenir viable pour le pays.

En conclusion, la gauche marocaine, bien qu’animée par des idéaux de justice, d’égalité et de démocratie, doit faire face à de nombreux défis qui entravent sa capacité à gérer efficacement les affaires publiques. Son ancrage dans des principes non nationalistes et son éloignement des réalités marocaines rendent difficile son rôle en tant qu’alternative crédible. Pour espérer un avenir meilleur, il est crucial pour la gauche de réévaluer ses fondements idéologiques, d’adopter une approche inclusive et de s’engager activement dans les luttes populaires de la société marocaine. Cela nécessite un dialogue constant avec les citoyens, une prise en compte des spécificités culturelles et régionales, et un engagement réel envers les préoccupations des populations. En agissant ainsi, la gauche pourrait se repositionner comme un acteur clé du changement, capable de rassembler les différentes voix de la société marocaine et de proposer des solutions adaptées aux défis contemporains.

Bibliographie :

Akesbi, N. (2017). Développement économique et inclusion sociale au Maroc. Editions du Sud.

Ben Abdallah, H. (2018). Mouvements sociaux et politiques au Maroc : enjeux et perspectives. Journal des Sciences Sociales, 10(2), 32-48.

Boumali, R. (2019). Identités et cultures au Maroc : une approche anthropologique. Editions du Sud.

El Ouassini, A. (2015). Le panarabisme et ses effets sur l’identité marocaine. Revue Marocaine de Sociologie, 12(3), 45-60.

Mernissi, F. (2006). Le Maroc entre tradition et modernité. Editions Al-Maaref.

Tozy, M. (2016). La gauche marocaine face aux défis contemporains. Editions de la Fondation Hassan II.

Zaki, A. (2019). Les défis de la gouvernance locale au Maroc : vers une décentralisation effective ? Revue Marocaine de Droit Public, 15(2), 56-78.

Comments 0